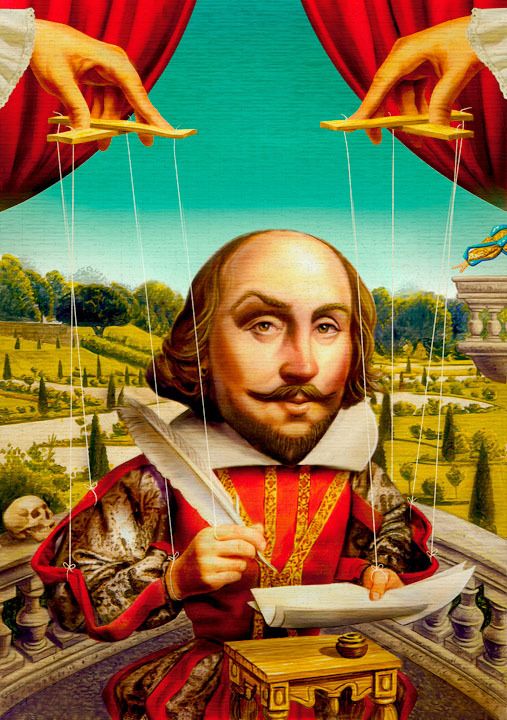

治愈系莎士比亚

莎士比亚可能不是有史以来最伟大的作家,但他对后世的影响之深之广,恐怕没有哪个作家能够匹敌。

学界公认对莎士比亚最贴切的评价,来自波兰戏剧教授扬·科特(Jan Kott)——“莎士比亚和我们是同代人。”中央戏剧学院教授沈林说,扬·科特不过是在重复跟莎士比亚同时代的剧作家本·琼森的说法:“莎士比亚不属于某个时代,而属于千秋万代。”扬·科特进而说:“莎士比亚如同生活之本身、世界之本体。”相隔四百年的两位文人对莎士比亚的高度赞誉,无非是在提醒我们:莎士比亚是永恒且普适的。

到了今天,莎士比亚作品已经成为我们生活的一部分。试问有几个人没有听说过“生存还是毁灭,这是个问题”呢?在他的剧作中,人们总是可以找到许多吸引自己,并且满足自己需要的东西——或感动,或抚慰,或激励,或治愈。这些剧作可以一读再读,是躁动不安之时的一剂良药。

2016年是莎士比亚逝世400周年,在英国推出全球性的“永恒的莎士比亚”纪念活动之际,英国首相卡梅伦撰文向莎士比亚永存于世的影响力致敬,并引用了莎剧《裘力斯·凯撒》中的一句台词来赞扬他:“他像一位巨人,跨越了这狭隘的世界。”

“人人都可在莎士比亚的剧作里看到反映自己困境的东西。”

在《莎士比亚变动的世界》(Shakespeare's Restless World)一书的最后一章,前大英博物馆馆长尼尔·麦克格雷格用两个事例说明了莎士比亚作品的影响力。

第一个事例发生在1942年的华沙。这一年的7月22日,纳粹党卫军宣布,华沙境内的所有犹太人除非有特例,否则都得送到集中营。日后成为文学评论家的犹太裔波兰人马赛尔·莱希—拉尼基当时任职于纳粹设置的犹太居民委员会,是得以豁免的六类人之一。为了让未婚妻特奥菲拉免于被“重新安置”(当时被送至集中营的委婉说法),他决定立刻和她结婚。

他这样回忆成婚的情景:“仪式没花多少时间,如今我想不起来在那匆忙、兴奋的当儿,我有没有吻特奥菲拉,我不晓得。但我记得很清楚我们当时的心情,害怕的心情,害怕未来几天会发生的事。我仍记得当时脑海里浮现莎士比亚的台词:‘Ward je in dieser Laun' ein Weib gefreit?’”

这句台词出自莎剧《理查三世》的德文译本,意思是:“有女人是这样让人求婚的?”在那样的时刻,竟然直觉想到的是莎士比亚,着实令人吃惊。

第二个事例发生在南非臭名昭著的罗本岛监狱。上世纪70年代,几名反抗种族隔离政策的领袖被囚禁在罗本岛。他们不能进图书馆,看不到任何文字资料,其中一名领袖松尼·温卡特拉思南要求买书,答复是:只准有一本。他把这个配额用在《莎士比亚全集》上,此后,它成为他乃至狱友撑过这一段岁月的精神食粮。

为了掩人耳目,松尼·温卡特拉思南把别人寄给他的印度教排灯节卡片贴在《莎士比亚全集》的封面上。它后来被誉为“罗本岛《圣经》”。他让狱友们传阅这本书,要他们选一行或一段打动他们的文字,并在旁边签名。1977年12月16日,这本书传到纳尔逊·曼德拉手上,他在《凯撒大帝》论勇气与死亡那一段旁边签了名字:

懦夫在死前就已经死过好多次;

勇士一生只死一次。

在我所听到过的一切怪事之中,

人的贪生怕死是最奇怪的事,

因为死本是人免不了的解决,

它要来的时候谁也不能叫它不来。

“人人都可在莎士比亚的剧作里看到反映自己困境的东西。”尼尔·麦克格雷格就此评论道。在《莎士比亚变动的世界》的结尾,他如此总结:

“莎士比亚最初是当时许多人眼中一种粗俗民间娱乐的提供者,用绚丽多彩的语言描述他和他的观众所居住的世界……但几百年后,在华沙的犹太人区或在南非的某监狱里,莎士比亚几乎完全贴切地针对当代的不确定状态发表看法。对那些生活在历史黑暗时刻者,一如对那些探索较狂放或较甜蜜的爱情国度者,莎士比亚的话语抚慰、激励、启迪他们,向他们发出疑问。更简单地说,它们让我们看到在不断变动的世界里不肯蛰伏的人性。”

主题的普适性,使莎剧得以适应不同的时代。

本·琼森在1623年问世的《威廉·莎士比亚先生的喜剧、历史剧、悲剧》(通称“第一对开本”)中说,莎士比亚首先是属于他那个时代的,是“这个时代的灵魂”;但本·琼森同时预见到,莎士比亚终将超越他所处的时代,“不属于某个时代,而属于千秋万代”。英国莎士比亚研究专家乔纳森·贝特认为,这种前后矛盾的说法,正是莎士比亚“之所以未被时间淘汰,之所以在每种文化、每个时代里,他都似乎在针对当代讲述”的关键。

“一方面他是‘这个时代的灵魂’,那个时代的所有重大冲突和创新、发现新世界一事予人的感受、观看世界的新方式,毕具于莎士比亚的剧作里。他是那个时代的灵魂,但他同时也未把自己局限在他所处时代的殊象上,那意味着他可以说是探索到人类社会与人类生命的基本疑问,因此他是在针对每个时代讲话。莎士比亚始终与我们同处一个时代。”

莎士比亚所处的时代,正是人类史上一个关键时期——也就是我们这个现代世界刚刚开启的时候。“很多我们今天关心的问题其实在那时已经出现了,莎士比亚可贵的地方在于他的作品里就是在处理这些问题,例如阶级、宗教、种族、殖民,等等。它们现在仍是大问题,所以莎剧至今依然吸引舞台实践者和观众。”这是中央戏剧学院戏文系副教授赵志勇的理解。

有些学者则从莎剧主题的普适性来解释它何以历久而弥新。英国莎士比亚研究所阿比盖尔·罗吉森—伍德尔认为,写于16、17世纪的莎剧某种程度上是时事剧,有些问题我们今天可能难以理解;但戏剧中广受欢迎的主题是相通的,诸如爱恨情仇、权力欲望、社会不公、腐败、嫉妒等,这些元素莎剧中都有所呈现,这就是它得以适应不同时期的原因。

复旦大学教授张冲曾主持“莎士比亚选读课程改革”课题。他讲课时,总是将莎剧与当代语境联系起来。比如《一报还一报》,在他看来,只要把莎士比亚写的人物换掉,“这就是一出精彩的反腐倡廉大戏啊”。

英国1994年电视剧版的《一报还一报》正是这么做的。在剧中,故事背景被放到当代,所有人物都穿上当代服装,说着几百年前写的台词,却毫不违和。2001年电影版《奥赛罗》,背景也是当代,人物设置则作了修改:摩尔人奥赛罗成了伦敦警察局长,因妒生恨的伊阿古则是前任伦敦警察局长,因故降职,成为奥赛罗的手下。如此,种族冲突、道德缺陷、人性弱点等元素还在,悲剧照样发生。

《李尔王》为什么不可以跟《等待戈多》相提并论?

令莎剧长盛不衰的,还在于它的现代性。

在《莎士比亚研究十讲》中,复旦大学教授陆谷孙推崇一向被评家忽视的《科利奥兰纳斯》。这部悲剧创作于1607年,有些评家甚至称之为“不太重要的莎士比亚”。在陆谷孙看来,“第一位领悟到此剧对20世纪具有特殊意义的可能是T.S.艾略特”。艾略特写下题为“科利奥兰”的两首叙事诗,其中一首《政治家的难处》写道:“哦,母亲,让我呼喊什么?(众市民)我们要求成立委员会,代议制调查委员会。辞职!辞职!辞职!”在莎剧中,暴民抛给科利奥兰纳斯的是那句著名的台词“要么死,要么滚出罗马”;而在艾略特的诗歌中,市民趋于理性,他们要求成立调查委员会。陆谷孙据此认为:“剧本的现代意义于此呼之欲出!”

美国乔治敦大学的B.R.史密斯干脆把它视为一部预言剧。他断言,“如果说莎士比亚的作品中有哪一部是专为华盛顿官场所作,那就是《科利奥兰纳斯》了”;“对于2000年的华府官场同样具有适时价值的是,剧本聚焦于一个公众人物和他隐私生活的界面,这一切的背后总是一个女人”——结合实际来看,这显然是影射当时的总统克林顿。

上海戏剧学院教授孙惠柱认为,是否具备现代性,是莎士比亚剧作和与他同时代的中国戏曲家汤显祖的最大区别。“《牡丹亭》是中国古代最好的剧本,是博物馆里非常精美的艺术品,但能否想象《牡丹亭》的故事发生在现在,演员穿连衣裙、夹克衫上场呢?如果这样,观众恐怕要笑了。杜丽娘的故事只可能发生在古代,不能用现代性的视角来要求它。但是莎士比亚的戏剧大都可以让演员穿现代服装演,在英美世界甚至连台词都不用改,观众观看演出,感觉那些故事就如同发生在今天一样。”

前文提及的波兰学者扬·科特曾对《李尔王》作过独特的解读。在分析《李尔王》时,他出人意料地把它跟《等待戈多》联系起来。《李尔王》中有一场关键的戏:李尔王一个人在空旷的原野上哭天喊地,身旁只有一个忠诚的老臣,他们在等待什么呢?似乎也是在等待上帝的救赎,但是并没有什么上帝来救赎他们。扬·科特由此看到了其间共通的地方,这也正是《李尔王》所具有的普遍意义。1960年,导演彼得·布鲁克排演《李尔王》时,就深受扬·科特这一分析的启发。这一版的《李尔王》至今仍然是莎剧演出史上的一个经典。

变的是一代代读者,不变的是莎士比亚。

1620年代,在苏格兰邓弗里斯郡的一间书房里,威廉·约翰斯通边看“第一对开本”边做眉批。如今,留下他手迹的“第一对开本”被珍藏在日本明星大学。和纳尔逊·曼德拉一样,他也对《凯撒大帝》中“懦夫在死前就已经死过好多次”那段感兴趣。

1765年,约翰逊博士出版他编辑的莎士比亚戏剧集时,在序言中表示:莎士比亚笔下的世界就是我们生活的世界的集中体现,莎士比亚的主人公就是真正的人的高度概括;莎士比亚看得真切,写得忠实,所以他的剧作是生活的图形、人类经验的缩影。

1811年,在小说《曼斯菲尔德庄园》中,简·奥斯汀借书中人物之口,说明莎士比亚在当时的普及:“人们对莎士比亚也不知道怎么回事就熟悉起来了。这是英国人天生素质的一部分”;“他的思想,他的美,真是广为流传……一个人但凡有点头脑,只要随便打开他哪个剧本的哪个精彩部分,马上便会坠入他思想的洪流中。”

1970年代,在陕北贫瘠的黄土地上,正在插队的习近平“不断思考着‘生存还是毁灭’的问题”,并想方设法寻找莎士比亚的作品,读了《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》、《罗密欧与朱丽叶》、《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》等剧本。

2012年,伦敦,BBC剧集《虚妄之冠》之《亨利五世》导演西娅·莎洛克在接受《卫报》采访时表示:“莎士比亚讲述的故事如此普适,只要你是一位母亲、一位父亲、一个情人、一个孩子或是一位政治家(或君王),就可以理解他创造的世界。他讲述着所有人的心声。”

2016年,伦敦,卡梅伦首相在《永恒的莎士比亚》一文中回忆道,儿时的自己正是在《亨利五世》中学到了不少新词汇。

在400多年来的莎士比亚阅读史中,读者换了一茬又一茬,故事的介质也从“第一对开本”进化到广播、影视乃至Kindle、智能手机,但不变的是莎士比亚,以及他作品中的一切:爱,恨,妒,嗔,欲,难逃的劫数,或曰宿命。

本站内容归属广东新周刊杂志社有限公司版权所有

以商业目的使用网站内容需获许可