江浙沪有自己的“阿那亚”——乌镇。乌镇戏剧节第十年,作为一个事件它早已“出圈”,远在网线另一端的人们也许不知道开幕大戏是什么,也一定刷到了明星们敬酒、素颜看戏的帖子;作为一个戏剧市场引擎它仍任重道远,发起人之一黄磊也在采访中表达了对小剧场市场疫情后并未恢复的担忧。

无论如何,对普通观众尤其是江浙沪的戏剧爱好者来说,十年来候鸟般来这,花几天做“乌镇特种兵”、看戏玩耍,就等于过了一个幸福的秋天。

10月19日,第十届乌镇戏剧节正式开幕。(图/@乌镇戏剧节)

去乌镇的行程,是提前一个月就定好的。

出发的前一天晚上,丢丢做好了一切准备。对比了上海和乌镇的气温差,从衣柜底层抽出两件薄外套,还定好了第二天早上六点的闹钟。收拾完行李,已经是深夜一点钟,距离她计划中的出发时间还剩不到六小时,当她躺在床上休息的那一刻,她突然意识到自己把电脑忘在了公司里,她当时大脑一片空白——她忘带的不仅是电脑,那是打工人的灵魂,是她的数字生命。

第二天一早,她提着沉重的行李箱直奔公司,拿上电脑,在出租车上一路祈祷,终于赶在最后一刻,登上了开往乌镇的大巴。早上九点,她终于睡着了,在那摇摇晃晃的汽车上,她离那座无数文艺青年心中的梦想之地,越来越近。

对像她一样“在大城市无处安放肉身,在小城市无处抚慰灵魂”的年轻人来说,乌镇和这里轮番上演的戏,是从工作中喘口气的时机,也承载着他们对生活的热情。

10月29日,乌镇戏剧节闭幕,这个戏剧节已经走过十年。(图/@乌镇戏剧节)

怎么,你们文青,都不上班吗?

乌镇,位于浙江省嘉兴市桐乡市。这里离杭州有八九十公里,离上海也不过百余公里,戏剧节出现之前,人们对它的印象是风景如画的江南古镇。

戏剧节志愿者、电影制作专业学生张妍记得,小学的时候,学校会常常组织来乌镇踏春旅行,去乌镇意味着不用上课,可以和朋友们一起走走逛逛,在草地上野餐、晒太阳。那时候的乌镇也很美,但似乎和江浙一带的其他古镇没有太大差别。

多年之后再次踏入乌镇,这里已经成为文艺青年们的圣地。

(图/@乌镇戏剧节)

为了赶上戏剧节及应对其间水涨船高的花销,上海的丢丢提前一个月就在景区外订好了房间(景区外房价戏剧节期间溢价不多,她与朋友拼房花费仅一百多元每晚),并做好了三套不同的抢票方案,以保证自己每天有一张票进入景区。“精打细算、提前安排,这对于J人来说也有一种成就感吧”。

丢丢在乌镇戏剧节开票前做好的攻略。(图/受访者提供)

果然,抢票异常激烈,真正意义上的“一票难求”。一是因为今年海外剧团(国外引进剧目)再次回归,憋了三年的戏剧爱好者们自然不肯放过;二是恰逢第十届的乌镇戏剧节,人们不再担忧出行受阻。

据统计,今年戏剧节全网购票参与人次多达32万人,开票当日28部剧目被一抢而空,最快的一场开票后3.9秒即售罄;免费的青年竞演,预约更是一秒抢空。

蚌湾剧场门口,排队等待入场的观众们。(图/@乌镇戏剧节)

但“乌镇特种兵”总会有办法。抢不到周末的就抢工作日的,为了错峰抢票,打工人不得不请假来乌镇看戏。

在开票当天的前五分钟,阿琳就做好了准备,准时点进抢票页面,没想到页面卡住,好在她没多犹豫,立刻退出去买了周四开幕日的《暴风雨》。

但因为去看话剧向老板请假,她无论如何也说不出口,犹豫了近一个月也没能克服请假羞耻症,临出发前才请了一天的病假,小心翼翼地奔赴乌镇。

回家前,阿琳拍下了在乌镇的最后一张照片。(图/@受访者提供)

像阿琳这样羞涩的,终究是少数。更多的,是像呱呱这样的经验丰富的“乌镇特种兵”:四天三夜,看了六场特邀剧目、三场青年竞演、一场开幕巡游,以及一场小镇对话座谈会,这是呱呱在今年乌镇戏剧节的“战绩”。为了参加乌镇戏剧节,这位年轻的软件工程师提前安排好了一切工作,加班赶工,请了两天假,从杭州奔赴乌镇,“只要把工作做完,老板也不会不同意的”。

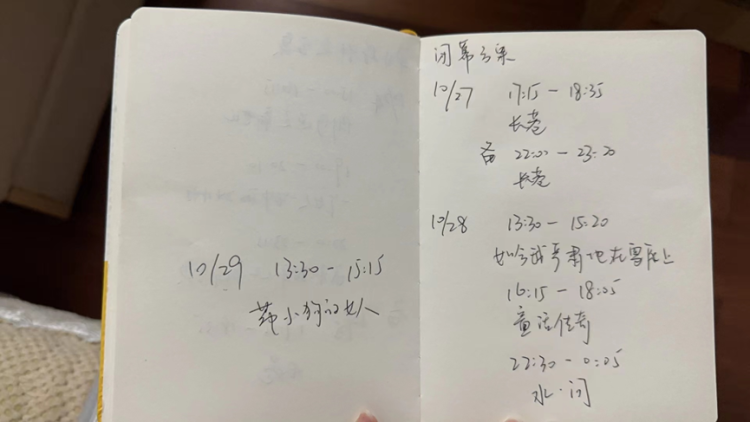

呱呱今年的战绩。(图/受访者提供)

丢丢也通过请假周二就到了乌镇,周四回沪工作,周五下班后又赶最后一班大巴回到乌镇,看完最后的两场演出。一周内来两趟,看四场戏,也算是江浙沪戏迷专属操作了。

丢丢的好友李菁,今年从六百公里外的福州回到了乌镇。李菁上次来乌镇,还是2019年,这几年,她结了婚,有了小孩,这次久违的乌镇之行,也是朋友相聚、休闲的假期。

与其说他们不上班,不如说是江浙沪社畜都指望着像候鸟那样,来这歇几天。

精神乌镇人,来了就走不掉

在今年看过的演出中,呱呱最喜欢的是开幕大戏《H-100秒到午夜》,他非常喜欢这种无剧情的故事,哪怕它所呈现的内容和现实生活并没有太多关联,“可能是因为在城市的剧场里,我很少能看到这样的戏剧”。

但看完网上的一些评论之后,呱呱十分好奇海外演出市场的情况,“观众真的愿意为看不懂的故事买单吗?”在观剧结束后的小镇对话上,呱呱在现场向《H-100秒到午夜》联合导演尼古拉·潘泽提出了这个问题,而对方的回答令他颇感意外,“剧场总是满的,观众里不仅有年轻人,也有老人”。

这让他觉得国内的戏剧行业依然“任重道远”。

《H-100秒到午夜》的联合导演尼古拉·潘泽在乌镇。(图/@乌镇戏剧节)

今年的乌镇,除了戏迷回来了,许多青年戏剧团体再次回归,往届青年竞演导演后来带着成熟作品作为特邀剧目回归的例子也有很多。

胡蝶是第二回参加青年竞演。去年,由她担任制作的《生命之书》在乌镇蚌湾剧场上演了三轮,获得了高票认同。在去年乌镇之行结束的前夕,他们在青旅里约定“明年十周年,还要再来一回”。

胡蝶在青年竞演之夜。(图/@乌镇戏剧节)

很难说胡蝶和伙伴的“十周年约定”到底有没有受到酒精的催化,事实是,一行人各奔东西之后,谁也没有忘记这件事,一直在关注着相关信息,总觉得要做点什么。

今年再次踏进乌镇,胡蝶带来了一个关于女孩小葵和她的“大姨马”(月经的化身)的故事。这个故事来源于胡蝶自身与生理期“搏斗”的经历,在和身边的女性好友聊过之后,胡蝶发现,她们在这件事上都曾有过不同的“尴尬时刻”,她认为,“这是切口,虽然很小,但却很能引起共鸣”。她以此为引子,讲述了一个关于勇敢的故事。

胡蝶作为编剧、导演创作的《啊,如果能裸泳一次就好了》。(图/@乌镇戏剧节)

《寻找戈多》的导演佘慕杰第一年参加乌镇戏剧节,这次他们抽到了青年竞演第一场第一组的表演,“第一轮演出,接在黄磊老师宣布开幕的后面,压力还蛮大的,但好处是早演完可以早玩”。

参加乌镇戏剧节的念头,来自导演佘慕杰本人。今年还在读大四的他抱着“暑假做点戏出来”的念头,创作了《寻找戈多》这个有关生命与体验的故事。剧组的每一位成员都是他在上戏“蹲守”来的。演员刘思妍回忆她们的建组过程:“像发传单一样,在我们上戏门口一个个去问,‘想不想去乌镇’,现在想想真的很好笑。”

这些还在读书的年轻人堪称“松弛组”选手,他们在蚌湾剧场后面的草地排练,感受着十月下旬江南和煦的阳光。用刘思妍的话来说,“这是一段闪闪发光的日子”。

《寻找戈多》剧组在草地排练。(图/@乌镇戏剧节)

乌镇,到底是多少文青的“精神壁垒”?

“乌镇就是一座超大的剧场。”在佘慕杰看来,乌镇就像是一座横亘于东方的超大剧场,每年十月,吸引着数以万计的人来到这里,“如果我们能俯瞰城市上空,你会发现,晚上七点半,会有一群人从东南西北各个方向奔赴剧场”,乌镇是这一景象的扩大版或者说浓缩版。

来到这里的,有真正做戏剧的人,也有戏剧的消费者;有来“围观”明星的人,也有路过的跟团游客。西栅的定升桥上,永远坐着一排等待拍照的人,他们之中的许多人并不是冲着“戏剧”而来。人们已经很难分清楚真正的文艺与所谓“网红”气,也许根本不必急于定义这里是否变网红,不同的群体本就是一体且可以互相转化的。

“大家都在纯粹简单地做着自己的事,这大概是一种属于小镇人的气质。”(图/@乌镇戏剧节)

李菁就不是标准的戏迷,没有好友丢丢那份对戏剧的“狂热”,她依然能够享受走进剧场的乐趣,有时她也会羡慕江浙一带更为浓烈的戏剧氛围,“在乌镇,你的选择会更多。不管是先锋的,还是传统的”。

就像阿那亚被认为是北京“中产后花园”一样,乌镇也渐渐成为江浙沪自己的“阿那亚”,它不只有戏剧,更成为文艺生活的打卡地标。

(图/《长巷》)

与“中产社区”阿那亚相比,乌镇更加接地气。这里的消费可高可低,此次采访的几位普通戏剧爱好者住在景区外、全程消费约5000元;这里的文化基因也更扎实,从2003年的电视剧《似水年华》,到2013年的第一届乌镇戏剧节,再到近年来的《戏剧新生活》,让它从无数的古镇中脱颖而出,成为江浙沪,乃至全国文青的精神堡垒。

消费可以有平替,文艺没有。只有在乌镇,才有那么多本土和海外戏剧集中上演,演员们能理直气壮、随时随地“演”起来,戏迷们能沉浸式“赶场”、深夜还在“小镇对话”,比上班还熬得晚。

《戏剧新生活》里说,“生活欠你的,戏剧还给你”;打工人说,请假看戏,天经地义。

撰稿 阿 肉

编辑 西 西

校对 赖晓妮

排版 余俐伶

头图 @乌镇戏剧节

封面 @乌镇戏剧节

评论

下载新周刊APP参与讨论