医者

“请谨记你从医的初衷。从医学院毕业的时候,你们都许下过神圣的誓言。请铭记在心。将誓词贴在储物柜里,贴在浴室镜子上,因为闪念之间,便可迷失方向。”美剧《实习医生格蕾》第六季第15集,理查德·韦伯医生作为前辈,在讲座上向台下的医生们郑重建议道。

这是这部剧最感人的场景之一:韦伯举起右手,再次说出每个医生都会铭记于心的《希波克拉底誓言》——“我郑重宣誓:把我的一生奉献给人类。……我将用良知和尊严,按照良好的医疗规范来践行我的职业;我将首先考虑病人的健康和幸福;我不会考虑病人的年龄、疾病或残疾、信条、民族起源、性别、国籍、政治、信仰、种族、性取向、社会地位,或任何其他因素;我将保守病人的秘密,即使病人已经死亡;我要保持对人类生命的最大尊重……”

中国的医学生们背的则是这一段誓言:“健康所系,性命相托。当我步入神圣医学学府的时刻,谨庄严宣誓:我志愿献身医学,热爱祖国,忠于人民,恪守医德,尊师守纪,刻苦钻研,孜孜不倦,精益求精,全面发展。我决心竭尽全力除人类之病痛,助健康之完美,维护医术的圣洁和荣誉,救死扶伤,不辞艰辛,执着追求,为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生。”

医者,正如马云所说,“亦士亦侠”。“士”指医生专业主义的一面,即医生用自己的专业知识治病救人,同时推动医疗进步;“侠”则指医生的担当和使命感——当你决定当一名医生,就将自己置于危险之中,然而,“虽万千人,吾往矣”。

基辛格说过这样一句话:“中国人总是被他们之中最勇敢的人保护得很好。”在此次疫情期间、在此前的每次疫病暴发期间、在人们每一次遭受病痛折磨的时候,正是这些“亦士亦侠”的医者,尽其所能,守护着我们。

从希波克拉底算起,医生这个职业至少存在2500年了

多年前,一名学生问了美国人类学家玛格丽特·米德(Margaret Mead)一个问题:“发掘出一个原始部落的遗址后,你怎么判断这个部落已经进入早期文明阶段?”这名学生是一个名叫R.韦恩·威利斯的英国人,他本以为米德会谈论鱼钩、陶罐或新旧石器,然而,米德的回答是:“受伤后愈合的股骨。”

米德解释道:在一个野蛮的部落里,个体的生死取决于残酷的丛林法则——优胜劣汰。除了少数特例,多数受伤的个体都无法生存,更别说等到骨伤痊愈了。如果在一个部落的遗址中出现了受伤后愈合的股骨,就说明这些原始人在受伤后得到了同伴的保护和照顾,有人帮助他们包扎伤口,将其带到安全地点,给予耐心的照顾,直至骨伤愈合。“这就标志着原始人类开始懂得怜悯,而怜悯正是文明与野蛮之间最根本的区别。”

也就是说,人类文明的起点,源于人们有意愿、有能力救助受伤的同伴。而伤者及救助伤者的同伴,就是最早的患者与医者。

如果从希波克拉底算起,医生这个职业至少存在2500年了。希波克拉底的年代,大致相当于中国的春秋时代末期,到了之后的战国时代,巫、医开始分离,出现了像扁鹊那样的专业医生。相传撰写于战国时代的《周礼》有“医师”章,将医生分为食医(相当于营养师)、疾医(相当于内科医生)、疡医(相当于外科、骨科医生)、兽医等。

什么样的医生称得上好医生?

被誉为“药王”的唐代医者孙思邈在《备急千金要方》中认为,“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷智愚,普同一等,皆如至亲之想;亦不得瞻前顾后,自虑吉凶,护惜身命”——侧重的是医德。

中国工程院院士、北京协和医院妇产科名誉主任郎景和认为,“医生的对象是有思想、感情及各种家庭、社会背景的人,而不是发生了什么毛病或故障的机器。所以医生绝不是机械工程师!否则,情感的交流变成了数字的传递,诊病变成了冷酷无情的判断。如果医生只注重检查结果,可能只见病,不见人;如果病人也只相信仪器,可能只见药,不见医”——侧重的是医生的人文关怀。

郎景和的老师是“万婴之母”林巧稚,“医生绝不是机械工程师”的看法,正是得自林巧稚的言传身教:她亲手迎接了5万多个新生命。接生时,她不希望产妇抑制不住阵痛的痛苦去抓冰冷的栏杆,总是会主动伸出温暖的手,给予产妇精神上的支持。

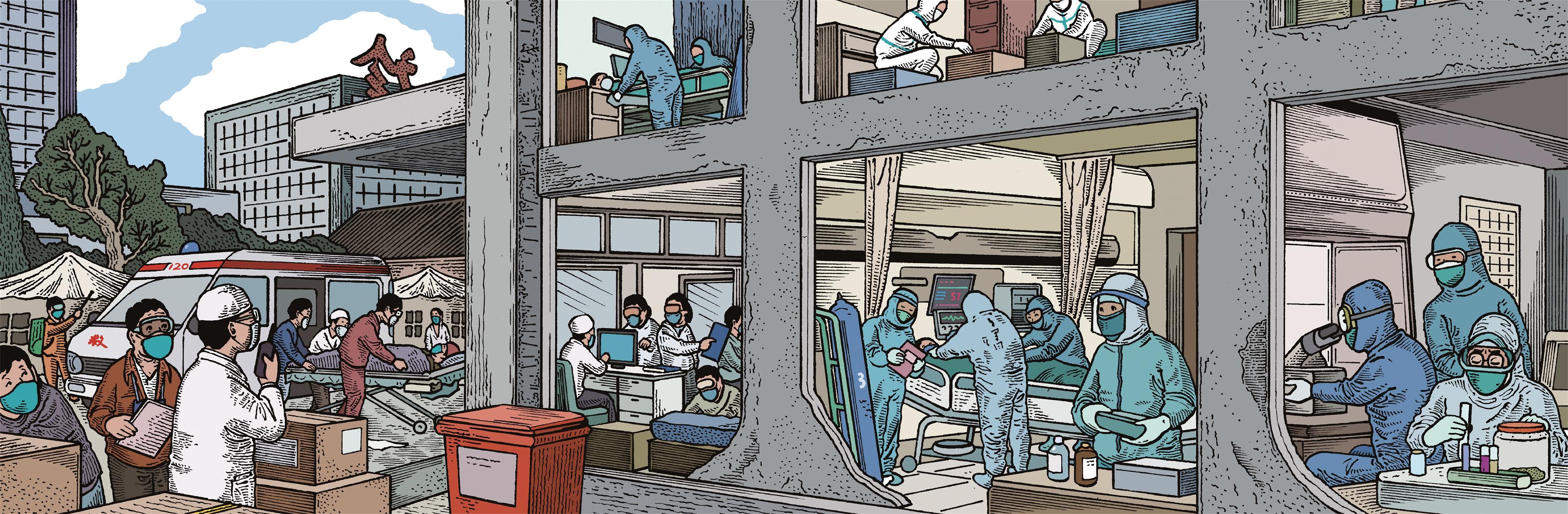

2020年3月9日,武汉,武昌方舱医院休舱前的最后一晚,湖北省人民医院的江文洋医生结束了自己在方舱的最后一个夜班,如释重负。(图/拾城 赖鑫琳)

有时治愈,经常关怀,总是安慰

To cure sometimes, to relieve often, to comfort always.

这句话是美国医生E.L.特鲁多的墓志铭,被翻译为“有时治愈,经常关怀,总是安慰”。它既是特鲁多医生行医生涯的总结,也被后人视为对“医学之用”的最好的概括之一。

知乎用户“野性的呼唤”是这样理解这句话的:首先,“治愈”是“有时”的,而不是“无限”的。医学不能治愈一切疾病,也不能治愈每一个病人,而患者也不要盲目相信医学的“本事”,对医学产生不切实际的幻想。事实上,绝大多数医生都追求精湛的技术水平,试图做一个真正能“治愈”的人。其次,给予“关怀”或者说“援助”,是医学的经常性行为,也是医学的繁重任务,其社会意义大大超过“治愈”。技术之外,医生常常要用温情去帮助病人,从古至今,一切医学技术都是对身处困境的人的帮助。再次,“安慰”也是医学的一种责任,它饱含深深的情感,决不能敷衍了事。如何学会安慰病人、坚持经常安慰病人,是医生需要研习的大课题。

也就是说,医生不仅要治“病”,也要救“心”——病人的痛苦不仅来自病痛,还有心理上的巨大压力。比如,一个病人在接受手术前会焦虑:“手术的成功率有多高?”“这个医生靠不靠谱?”“一次手术不成功怎么办?”此时,医生需要和患者开诚布公地进行术前谈话,目的是得到患者的理解和合作。正如小儿外科专家张金哲院士所说:“术前谈话与其说是说服病家接受手术,不如说请他们审核你的决定是否符合逻辑。”

再比如,临终关怀的问题。此时医疗手段已经无能为力,医生的任务,就是让患者有尊严地离世,就像鲁迅在《父亲的病》一文中所说,“可医的应该给他医治,不可医的应该给他死得没有痛苦”。

关于医生的意义,有一个流传甚广的说法:我们所有人的归宿都是火葬场,全都在路上排队。医生的作用,就是防止有人插队(提前被病痛打倒),时不时地把人从队伍里拎出来,让他们往后排(延缓死亡的步伐)。

或许还可以用玩游戏来做比喻:医生的工作,就好比给正在玩游戏的你加血,虽然血条最终会用完,但如果没有它,你会很快“Game Over”。

医生并不是万能的,他们也是普通人,甚至自己也会变成“插队的人”。为此,2017年10月《希波克拉底誓言》进行了第八次修订,增加了这样一条:“我将重视自己的健康、生活和能力,以提供最高水准的医疗。”确实,不能再让医生用牺牲自己的健康来换取我们的健康了,医生也需要关怀和尊重。

我们的社会,需要鲁迅这样的“医者”

医者并不仅仅是救死扶伤,可以说,在任何方面对你有治愈作用的人,都是你的医者。

最有代表性的例子就是鲁迅。他虽然最终没能“救治像我父亲似的被误的病人的疾苦”,但正如鲁迅研究学者钱理群所说,鲁迅关注的,始终是“人”的问题,弃医从文,让他将关注点从生理上的、身体的健康,转向心理的、精神的健康,并将医学问题转化成为文学问题、人文问题。从这个意义上说,鲁迅是我们这个社会的“医者”,他希望“疗救”国民的灵魂。

鲁迅和老友许寿裳进行了这样的讨论:第一,怎样才是最理想的人性?第二,中国国民性中最缺乏的是什么?第三,它的病根何在?他们得出的结论是:“我们民族最缺乏的东西是诚和爱。”有研究者指出,“诚与爱”正是鲁迅思想与精神的核心,他当年怀着“诚与爱”之心去学医,之后又以“诚与爱”之心去改造、疗救国民性——“所以我的取材,采自病态社会的不幸的人们中,意思是在揭出病苦,引起疗救的注意。”

钱理群指出,鲁迅使用的“病态”“病苦”“疗救”等表达,其实是一种隐喻,它不仅显示了在鲁迅的视域里医学与文学的相通,更暗示着医学本身的社会学、政治学的意义。以鲁迅的成名作《狂人日记》为例,小说中的“我”,就是一名精神病患者:“他们岂但不肯改,而且早已布置;预备下一个疯子的名目罩上我。将来吃了,不但太平无事,怕还会有人见情。”

此后的《长明灯》《白光》,主人公也是精神病患者即“疯子”;《药》写的则是肺病患者要靠“人血馒头”来救治的故事。钱理群认为,“鲁迅是在‘疾病’与‘死亡’这一每一个人都必须面对的生存境遇里,发现了一个最能展现人性和社会问题的广阔天地”。

倾其一生,鲁迅都在从事“疗救”事业。虽然他也悲观地发现“疗救无望”(《药》就是一个明证),但他仍然坚持,以此“反抗绝望”。我们的社会,需要他这样的“医者”。(插图/翟砚军)

___________________________________________________

本文选自:《新周刊》第560期“医者”

本站内容归属广东新周刊杂志社有限公司版权所有

以商业目的使用网站内容需获许可