2005年,21岁的林棹完成了《流溪》初稿。但稿件一度丢失。2018年找到后,林棹改写,完稿。中间13年,她干着与写作无关的事情。

忆起那段“丢失的时光”,林棹说:“20岁的时候,我对世界、对生活一无所知,但生活早就开始了,那个生活是先于你存在的、等待你去延续或打破的盒子。在我的盒子里,人们会认为想要以写小说为生是疯了,毕业—拿工资—退休的路径才是正常、可靠的。这是很普遍的观念。我一度接受了它,因为我二十几岁,对世界和生活一无所知,性格谨慎保守,勇气、决心、行动力一项都不具备。写作是一份礼物,我极端渴慕,却相信自己绝不可能得到,于是不仅放弃了,还躲得远远的,因为看到、想起都会伤心。重新写作之前一直是这个心态,就是过活,干点别的,过活。”

作家林棹。

跟容易被现实生活带离的许多年轻人相似,不写作的林棹,从事过实境游戏设计,卖过花,种过树。

最终,她重拾写作。

溪流

2018年,因为一场大病,林棹决心做自己真正喜欢的事情,最终完成了《流溪》。

林棹回忆道:“2017年年底,无端地开始做一点小练笔,觉得特别带劲,就是高兴。还没来得及做什么长远计划,2018年年初旅行时撞上流感,病毒性心肌炎,几乎死掉,但是活了过来。重新睁眼,病房很白,身体很轻,我猜重装系统之后的电脑和我会有同感。我觉得那就是运气:重病和病愈,来得又快又急,一场极度逼真的死亡模拟。经历过的人,恐怕都会重新打量生活,掂量清楚什么才是真正快乐和值得过的人生。那年我34岁,那场病帮我做了全职写小说的决定——一方面是因为身体需要静养康复,静养期至少一年;另一方面是因为有家属全力支持。”

《流溪》是林棹的第一部长篇小说。小说以女主人公张枣儿的叙述展开,回望了童年、少年生活,以暴虐的父亲和绝望的母亲为代表的家族群像,与浪荡情人杨白马的失意恋情。

小说“像打开黑匣子一样打开童年”。

“我叫张枣儿,1983年生于咸水城。和我同年出生的有菲利普·拉姆、艾米·怀恩豪斯、爱德华·斯诺登、苍井空。我爷爷张宝田参加过平津战役、渡江战役、两广追击战和解放海南岛……我奶奶陈坚、姥姥李晖都曾是揭阳地区进步少女,土改时期做过妇女干部……”

中国第一家麦当劳、世纪初的互联网、盗版碟片、高速公路的速生林带、城中村、粤语、亚热带永夏的丘陵、驯化的植被……普遍的当代生活与南国独特的风物被林棹以迷人的当代汉语重新搭建。狂欢式叙事将现实冲散、重塑。这部处女作携带着亚热带岭南独有的滋味、风景与记忆,讲述成长的歧途和可能的代价。

林棹处女座《流溪》。

这部作品受到诗人翟永明和作家棉棉的推荐。棉棉说:“我觉得世界上有两种人:一种人阅读文学作品,一种人不阅读文学作品。林棹的小说值得推荐给阅读文学作品的年轻人。读者不必被她的语言狂欢的迷雾所困扰,《流溪》的写作就像作者的一场又一场内观,作者邀请我们进入她内在的丛林,她的写作呈现了诸多层面的现实——用的是迷人的当代汉语,尽管语言一次又一次害了我们。关闭手机一天阅读林棹,文学终究能够帮助我们整理我们的存在,愿所有的痛苦与伤心都能成为女孩们佩戴的宝石。”

潮汐

在《流溪》出版时,林棹独特的岭南视角和绮丽的文本修辞已经给许多人留下了深刻印象。作家孙甘露评价称:“她有点恍惚的叙述方式和她描写的茂密的内容甚至具有一种互文关系,气候、植物、气温这些都因为人物的行为和感受而具有一种官能性。”

第二部小说《潮汐图》相比《流溪》更具魔幻色彩,在情感之外拓展出时空的维度,并将林棹的岭南版图持续扩展,向历史深处洄游。

小说中,苏格兰博物学者H游历世界,登陆广州,在当地芦竹林中遭遇一只雌性巨蛙,成功将其诱捕,豢养在澳门好景花园。这只巨蛙成为了小说的主人公和叙述者,好奇、善变、怕死是它最初被赋予的质地,而两栖的属性使它得以在故事所涉及的地貌之间充分地游行,从水下到陆上,从东方到西方。巨蛙亦如人一般追随语言文化的变迁,经历生与死的考验,也开启了一场真实历史与文学想象交织的冒险。

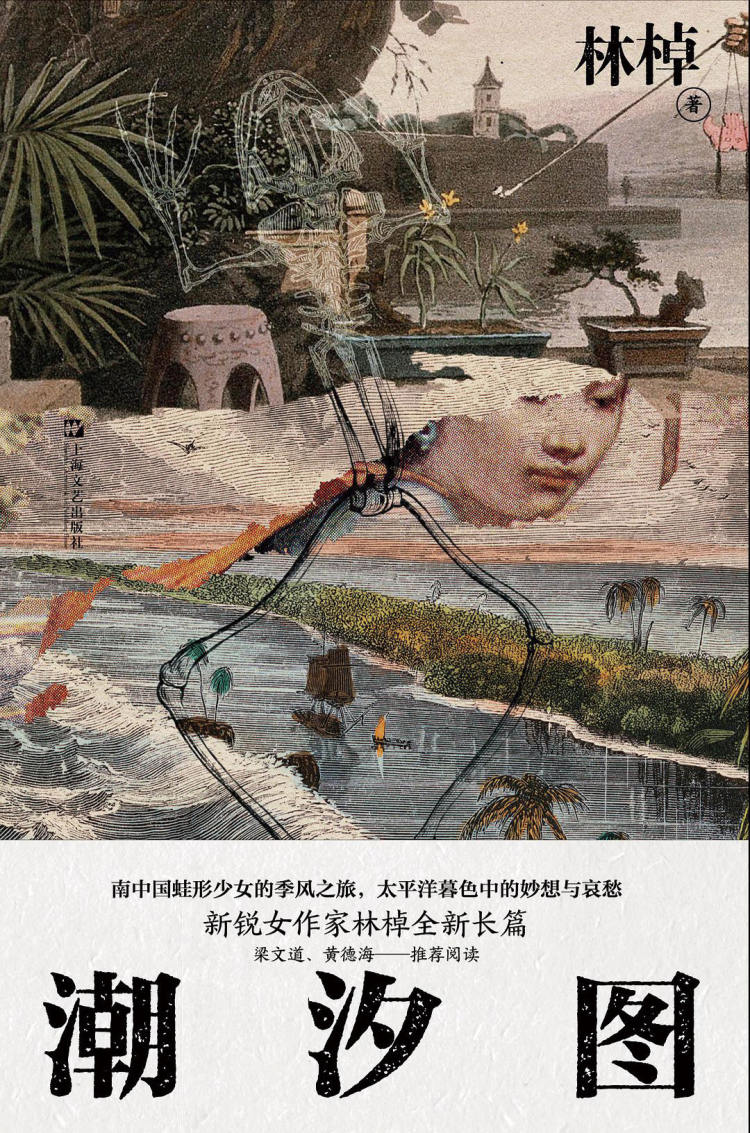

林棹小说《潮汐图》。

因为家里有长辈生活在广州,林棹每年都会去广州住一阵。在为小说搜集材料期间,她阅读了《粤海关志》《广东十三行考》《广州番鬼录·旧中国杂记》等大量文字资料,也拿着老地图,对照着旧时风景画,追逐珠江。

林棹说,在此前的人生里,对自己出生成长的地方,她从未进行过这种探索,“很庆幸现在可以因这样的目标、以这样的方式,开始了解它”。

她将那些纸面上的、地面上的材料比喻为地母一样的产生地心引力的东西,密度越大,引力越大,“起先深深拥抱它,尽力嗅闻它;而只有在摆脱它的一刻,‘小说’才能诞生”。

因为写作,林棹开始渐渐了解家乡。/图·unsplash

小说将时间背景设置为鸦片战争发生之前,那是大航海时代的尾声。

广州一度是中国唯一的通商口岸,珠江上船舶众多,极度繁华,以广州十三行商人为代表的广州豪商结交各国伙伴。林棹对那个繁盛的历史时空和对珠江这些具体的具有市井生活气息的地理空间的兴趣,因机缘生长在一起。

林棹说:“对此,我可能有童年情结。小学开始玩航海主题电子游戏,一直玩到青春期,从单机到online,对世界地图、地理大发现、环球贸易、航海生活建立起一种初步兴趣:可以踏着海走远,可以踏着海从远处走来,船型、帆装、烈酒与命运,诸如此类,在孩子眼中浪漫如童话。如果以成年人的方式推进好奇心,持续深究下去,则一定会遭遇暗面:殖民、征服、奴隶贸易、火与血……

256色二维世界,渐渐拓深为复杂的四维现实。有一天挥舞蝴蝶帆、尾摇开孔舵的巨大广式帆船冲破浓雾,从史料中现身;不是一艘两艘,而是舳舻相接、绵延天际,从存续两千多年的广州港,到安南,到马六甲海峡,到更远的远方。每一片帆,每一个人,每一句乡音,都太值得想象。惊奇之余也反省自责:为什么没能更早地知觉这一切?”

事实上,除了时间和空间,《潮汐图》里写到的生命特别牵动人心:看到明娜用“丑八怪”形容巨蛙,会觉得心疼;看黑白牛、大象贾姆卜、阿布-阿拔斯这些动物的遭遇,会觉得难过;看袋狼、粉头鸭在注释里已经是灭绝的存在,百感交集。

所以这部小说,也暗含着林棹对大自然的某些反思:实际上,今天已经不存在真正的“自然”了,只有“第二自然”。自然观一直在变化,同一时间、不同地区的自然观之间也有差异。动物园涉及动物伦理。从皇家禁苑(动物在其中被饲养、被观看、被猎杀),到雏形动物园(动物像物品一样被存放),再到今天,大趋势是动物的需求、感受、尊严逐渐被重视。救助流浪动物的普通公民、科普工作者、科研人员、保育人员、动物饲养员、医护工作者、森林公安等,这些个体正在为动物真实地付诸行动。

《潮汐图》这部小说,也暗含着林棹对大自然的某些反思。/图·unsplash

“动物不需要文学,它们需要实实在在的爱与行动。”

林棹目前在为第三个长篇做准备。未来作品的主题和方向,仍然会以珠江为起点和依托,在《潮汐图》打开的地理空间之中继续耕作。

Q&A

林棹喜欢自然风光。/图·unsplash

《新周刊》: 《流溪》的表层是发生在世纪初一个岭南家庭的恶性案件。《流溪》的第二个维度是植物的。书中描述的岭南自然风物相当迷人。能否聊聊你最喜欢的是哪种植物?如果以植物自喻,或者自己可以变成一株植物,你希望自己是哪种植物?原因是什么?

林棹:起初喜欢开花植物。花的美是显而易见、高倍突出的。花对动物释放奇妙的吸引力,人类也难以抗拒。后来目光扩展,懂得欣赏植物的叶、茎、根,欣赏作为整体的植物,它们所包含的生命、力量,它们的局部、细节,相继爱上蕨类、热带兰、姜目、棕榈科。现在会更关注植物及其所在环境,植物与环境的相互作用,以及人类是如何参与其中的。

希望做棵亚热带植物,因为怕冷。

鸟和鸟群也将引领我们的目光,让我们重新看见大地、水流。/图·unsplash

《新周刊》 : “有时出门观鸟,迁徙季出门更频繁些。”观鸟的最大乐趣是什么?如果可以变成一只飞鸟,你希望自己是哪种鸟?原因是什么?

林棹:从我们眼前飞过的不是鸟,而是偶然性。偶然性也停在枝头、水间。我们观察辨别那些外在的、形式的特征,为偶然性命名。有一次,在白天的无人树林里,我和一只鸺鹠四目相对——那种时刻,很难不去想象它眼中的自己是何种面貌。我低头整理望远镜,再一抬头它已经消失。书上说鸮类振翅是无声的,确然如此。那样一次寂静无声、转瞬即逝的相遇,它的寂静无声之中包含了太多东西:我听见寂静无声的自我,我被超越语言的语言摇撼,我知道自己是小的。

鸟和鸟群也将引领我们的目光,让我们重新看见大地、水流……我们重新看见地表被人类活动改变到什么程度,以及为了适应那些改变,鸟类(进而推及其他物种)付出了怎样的代价。这种坚守着安全距离的观看会指向两个方向:朝向鸟类和它们的双翼所囊括的世界,朝向人类自身。

小说作者可以剖开一个角色:从心灵到肉体,从过去到现在。/图·unsplash

《新周刊》 :在《潮汐图》这个故事里,你想借助巨蛙做一个假设,假设我们不是人类,假设我们能尽量靠近所有关系里的“弱者”,我们是否能对“他们”多一些了解与感受?能否谈谈你对这个问题的思考?

林棹:小说作者可以剖开一个角色:从心灵到肉体,从过去到现在。这种剖开,使我们得以进入角色,得以和角色并肩,一同被文本时间冲刷、塑形。在此之后,一切的理解和不理解,都更加有因有果、有理有据。我们可以从小说作者那里学习这种剖开的手法,在现实世界使用:我们看见弱者的来处,我们对弱者的“弱”感同身受。小说虽不必然给出答案、触发善行,却可能成为前提和土壤。

《新周刊》 : “这只巨蛙成为了小说的主人公和叙述者,好奇、善变、怕死是它最初被赋予的质地。”好奇、善变、怕死,这三个特质是你对自我人性的一部分总结吗?能否谈谈你对人性的看法?

林棹:“好奇、善变、怕死”是针对小说角色的设计,可以说是人性的,也可以说是动物性的,不要着急下结论。我们无法概括或总结人性,任何概括或总结在总体的人性面前都将失败。“理论是灰色的,而生命之树常青。”文学做一种担保,保证它所呈现的人性片段是鲜活的,而不是人性的标本或尸体。人性无法“总结”,只能持久地观察,点滴地再现。

写作的契机,让林棹慢慢掌握一种方法,借此观看、探索与自己的生命密切相关的地方。/图·unsplash

《新周刊》:你的两部作品的发生地分别是广州和成都等地。这几座城市分别给你带来什么感受?

林棹:对《流溪》涉及的几座城市做了虚化处理,小说关注的重点是人物的情感关系,因此城市空间退居次要位置,成为环绕人物的氛围。空间在《潮汐图》中则是另一种形式的、潜藏的主角。

我目前生活在深圳。深圳也是我出生、成长的地方。因为写作的契机,慢慢掌握一种方法,借此观看、探索与自己的生命密切相关的地方。那是一种全新的“观看之道”,每一步、每一眼都加深自我与地方的联结。这种向深的扎根将使我们的心灵稳定、有所凭靠,将孕育新的意义之果,抵御解构和虚无。

评论43