本文来源:猛犸工作室

还是睡不着。

刘卫勇翻了身,下巴新长出来的疖子,硬币大小,一动就痛。

隔壁床睡着的儿子刘洋洋,几乎听不见呼吸声,这反而是好事。他最怕听到隔壁传来大动静,那说明儿子又发病了。

三年前,当时12岁的儿子跟同学打球的时候起了争执,受了伤,后来演变成迟发性癫痫、智力倒退,从此卧床不起。

几年来,他奔走于医院、公安和法院,拿到了判决书,却被告知对方家庭无财产可执行,一百多万的治疗费缺口不知何时能补上。

刘卫勇说,他是单亲父亲,一直跟儿子相依为命。在他的叙述里,孩子出事前,活泼开朗,但具体的细节,他很难回答。

他没想过追问儿子的过往,也不知道儿子有没有社交账号,甚至没见过他的玩伴和关系要好的同学,他说“那没有意义。”

实际上,除了刘卫勇,12岁前的洋洋过着怎样的生活,没有人能给出具体的答案。认识洋洋的人只记得,孩子有礼貌,碰到认识的人,他会主动一声,“叔叔”“阿姨”。

在这件事里,洋洋是受害者。但很少人留意到,让洋洋受伤的两个施暴者也是受害者。他们都来自离异家庭,父母外出打工不在家,由祖父母抚养,是典型的留守儿童。

直到暴力事件发生,他们才短暂地成为家庭关注的中心,随后又继续被自己的家庭和社会忽视。这些孩子在想什么,人们不知道,或许也不曾关心。

推搡

2024年9月25日凌晨,陕西安康平利县的气温只有21度,到了下午,温度缓缓爬到35度,白天与黑夜,被粗暴地割裂。

洋洋躺床上,绕过书桌,另一张床是他爸爸刘卫勇的。这个十平米的隔间没有窗户,光线几经曲折钻入隔板的缝隙,但未能将室内照亮,黑夜与白昼在这里面没有明显的界限。

压抑,时间在这间房子里似乎特别漫长。

刘洋洋把脸埋进枕头里,浅浅的呼吸给他身体带来的细微起伏,是他活着的表象。

躺在床上的洋洋,外面开着灯,屋内还是很暗。(图/张蔚婷摄)

刘卫勇在房间外的躺椅上刷手机,那是修脚店的门厅,躺椅在最显眼的地方,他担心客人以为店里没人,跑了生意,才把自己置身于客人视线和能听到房里洋洋动静的中间。

这是洋洋受伤后第4年。他的日常伴随着癫痫,抽搐,白眼,吐白沫,小便失禁。

第一次癫痫发作时,刘卫勇以为洋洋中了邪,找来法师,喂他喝了符水。又带他看了几次医院的精神科,被诊断为精神障碍。

倘若不是那次受伤,洋洋的标签是:体育小健将,擅长短跑和乒乓球。

2021年12月30日下午1点,午饭后的洋洋跟同学吴宇、张冲在平利县城关镇女娲广场打乒乓球,张冲想用电话手表给洋洋拍照,洋洋不愿意,另一个同学吴宇见状抢走洋洋的乒乓球。三人发生肢体冲突,洋洋受伤。

那时候,他只有12岁。

事发的乒乓球场。(图/张蔚婷摄)

几个小时后,刘卫勇赶到医院,洋洋低着头,只听到医生说“脑袋有事,市医院才能治”,脑子嗡了一声,刘卫勇报了警。

在民警要求下,那位吴姓家长陪着他们一起转到安康市中医医院,检查结果显示,洋洋闭合性颅脑损伤轻型、创伤性蛛网膜下出血、乳牙滞留、面部挫伤、颞骨关节综合征。

打针的间隙,那位家长支付了9000多元住院治疗费,悄悄离开,再没出现过。

像黑洞的伤口

距离那次的推搡过去了三年,洋洋的伤由头部,慢慢影响到全身,然后扩散到整个家庭。

在9月25日至28日这四天里,刘卫勇没给洋洋换衣服。刘卫勇说,整日躺在床上不用外出,天气不热的话,不会每天都给洋洋洗澡,最多擦擦身。

四天里唯一见到洋洋的脸,是刘卫勇给他喂饭时,他扭头过来看了一眼,没有停留,又转了回去,脸上没有情绪。

那张脸与照片里眼神灵动的男孩判若两人。为数不多的照片里,洋洋单眼皮,表情生动,小小的眼睛里流出的情绪一眼能辨出:懵懂的、开心的。

那个样子被定格在几十分之一秒的照片里,当洋洋被确诊为创伤性癫痫,他要开始面对数十年无法自理的生活,没有懵懂,没有情绪。

洋洋的姨丈王华全说,刚出事的时候,他去探望洋洋,洋洋总会在听到声音的时候看向他,就算不说话,也对他说的话有回应。近两年刘洋洋的情况越来越差,“洋洋,洋洋”,叫喊没有了回应。

按照刘卫勇的说法,“用力掐他都没反应,掰眼睛也掰不开。”

洋洋的几位亲属认为他变成今天这样,跟治疗不及时有关。刘卫勇也坦言,洋洋经历了多次癫痫,才让病情进一步恶化。

事实上,刘洋洋初次出院的医嘱回来后就被刘卫勇随手放进了抽屉里,彻底被遗忘,上面写着:密切观察头痛、恶心、呕吐等病情变化,告知有癫痫、出血增多等可能,必要时神经科就诊。

他们没有意识到的是,如果及时发现了这些注释,早一点送到神经科对症下药,或许洋洋不会变成这样。

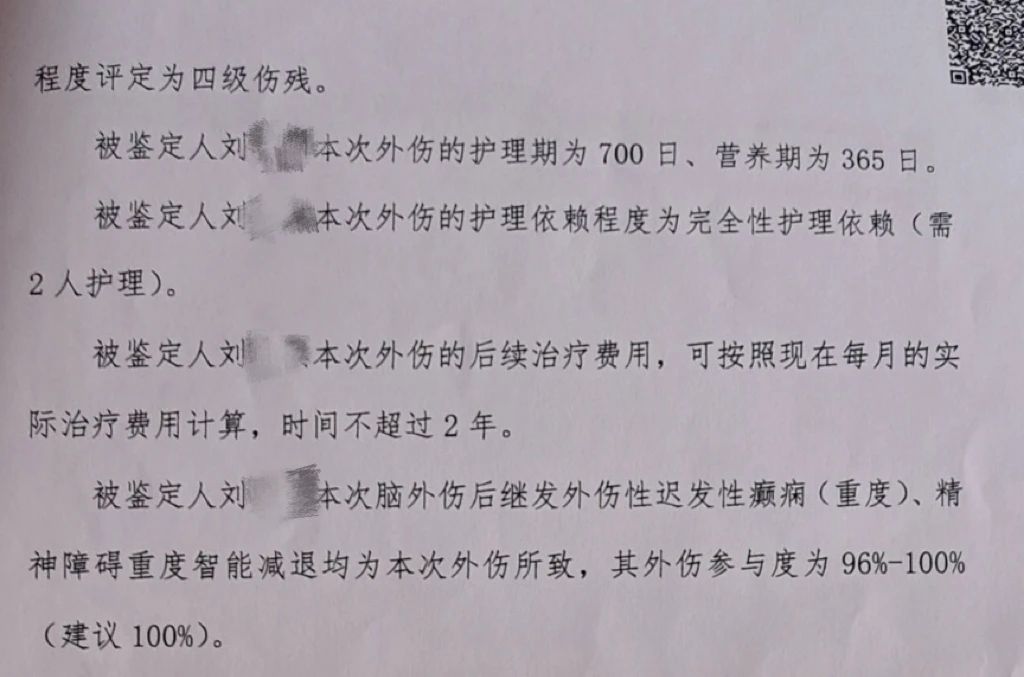

癫痫后,洋洋的伤残程度从轻伤二级变为四级伤残。

洋洋的伤残鉴定报告。(图/受访者供图)

如今刘洋洋的吃喝拉撒,全都要靠人帮忙才能完成。

伤口像个黑洞,除了精力,也把刘卫勇多年的积蓄全都吸了进去。

他想要钱。刘卫勇一直不避讳地提到这一点。

最极端的一次,他要求动手孩子的家长支付治疗费用,遭到拒绝后,他用板车把半昏迷状态的洋洋拉到县政府“求助”,信访局的人看到躺在板车上不动、半睁眼的洋洋,随即打了120,洋洋才又回到医院。

接着派出所传唤刘卫勇,并在第二天对他作出了行政拘留七日的决定。

他说那几天过于绝望,导致他患上了精神疾病,发病时不知道自己在做什么,半边牙几乎被咬崩和撞墙也不觉得痛。

出来后的刘卫勇瘦了一大圈,脸皮垮了下来,“跟森林里钻出来的野人一样”,自那以后,店里终日静悄悄,生意一落千丈。

一天夜里,刘卫勇拿着啤酒瓶,爬到湖边栏杆上,准备跳下去,被民警及时拦下。“如果没被拦下的话,洋洋怎么办?”

“那时候只想死,自己控制不住”。

“不结婚就好了”

作为长江的支流,汉水流经陕西和湖北,安康就在江边,当地人把家乡的地貌总结为“八山一水一分田”。群山环绕,耕地少,成了安康人要出去讨生活的注脚。

不少跑出去的男丁进了矿,刘卫勇个头不高,下矿吃力钱又不多,做了一段时间,他又去学了修脚。

刘卫勇的后半段人生叙事就是从修脚开始。2007年,他在当地开了最早的一家修脚店,灰指甲、甲沟炎、脚气等等,无论青年老人小孩的脚病都能被他治好,甚至不用去医院。生意好的时候,刘卫勇靠片甲之地,一年能挣10几万元。

脚修得多了,刘卫勇就成了刘师傅,对学徒他一次性收4800元,包学包会,靠着修脚店,刘卫勇就没有担忧过经济问题,甚至有女学徒,还短暂地成了他女朋友。

刘卫勇正在给客人修脚。(图/张蔚婷摄)

在此之前,刘卫勇有过婚姻。那是2008年,他28岁,结束了10年在外的打工生涯,回到家乡,相亲认识了后来的妻子。

在刘卫勇的印象里,在外打工的白琳被喊了回来,“两人一看都看上了(对方)”,一个月后他们就结婚了。

结婚前,刘卫勇找了间铺面——就是如今的这家修脚店。在13公里外的路边,给老人买了栋房子,屋外还有小片空地,可以种菜,家就这么安下了。

婚后,白琳没再外出打工,夫妻俩一起守着修脚店。但刘卫勇发现,白琳总用店里的电脑登录QQ账号和其他男人聊天。后来还演变成了跟人聊了天,就把店里的钱拿走出去玩两三天或一周,钱花完了就回来待一两天,又拿钱走。

即便白琳怀孕,也没能阻止她出走。

直到今天,刘卫勇都不知道白琳曾在哪里打工,去过哪些地方。他甚至不敢问那些男人是谁。但白琳不避讳,还会向刘卫勇会说对方多高多帅。

刘卫勇最听不得这些话,“我本来就自卑,嫌我个子矮还嫁给我干什么?”

在躺着的日子里,洋洋身高蹿到了一米六,比刘卫勇还高出半个头。(图/张蔚婷摄)

在争吵和怨恨中,刘洋洋出生了。

洋洋的奶奶说,孩子出生后,他妈妈一天都没管过他。几个月大的娃大冷天趴在地上,白琳就在一旁沙发上坐着不管,“心肠狠得很”,看得让人心疼。

洋洋4岁的时候,父母离婚,刘卫勇不愿提起那段婚姻,提起那个前妻,他甚至后悔结了婚,认为那是一切痛苦的源头。“那是最后悔的一件事,我不结婚就好了。”

消失的童年

12岁前的洋洋过着什么样的生活,没人能给出一个具体的答案。

刘卫勇试图回忆与儿子相处的细节,脑子里只能出现琐碎的片段。他强调儿子会主动和他说起自己的事,但他至今不了解孩子的真实想法,他想了解,但孩子再也没法出声音。

实际上并不止刘卫勇,12岁前的刘洋洋究竟是个怎样的孩子,只能靠着碎片拼凑。

平利县山多地少,村屋都沿路而建。只是大家的屋子很少相邻,彼此之间相隔甚远,每户人家似乎都生活在自己的秘密空间里。

洋洋长大的地方(图/张蔚婷摄)

洋洋和爷爷奶奶住的房子也是这样,除了屋前有条路,其它三面都是山。

洋洋的奶奶说,周围几乎没有同龄的孩子跟洋洋玩,而婆孙的生活也被切割成小小的片段。

奶奶记不清洋洋上下学时间,只记得那个时候家里没车,婆孙俩每天天微亮就要出门,沿着公路“慢慢腾”大半个小时才到学校,傍晚回到家的时候,天也黑了。“洋洋试过闹脾气说走不动了,我说走不动就歇一会,(谁让)你跑那么快呢。”

另一些碎片被几块透明胶按在了老家的铁门上,能辨认的奖状内容是:小学一年级男子100米冠军、50米和200米亚军,三年级也拿下了男子100米冠军。

几张潦草张贴的奖状,几乎是洋洋的全部痕迹。(图/张蔚婷摄)

还有张照片里,有个洋洋拿下短跑第一的奖牌。奶奶忘了奖牌在哪里,找不到了。

洋洋的家人不知道他喜欢什么,不知道他跟谁玩,不知道他有没有在学习。

在他12岁之前,刘卫勇在县城开了修脚店,几乎所有精力都放在店里和店里员工的身上,他甚至陪着一个“徒弟”去西安治疗心脏病,一待就是一年。

父亲在那段年少岁月里,身影模糊。洋洋只能和爷爷奶奶相依为命。

农村老人只管温饱,洋洋每天的生活费只有3块钱,这笔钱只够吃点面条,奶奶心疼孙子,更心疼儿子:“娃子苦命,他老子也苦命,40多岁就没得一天好日子。”

洋洋姨丈说,没有爸爸的话,洋洋就是被社会遗弃的人,“天下没有比这孩子命运更惨的人了”。

最初,平利县公安局将此事以刑事案件立案,但后来又以第三人未达到刑事责任年龄为由撤案。

随后,刘卫勇听律师建议,将两位打人的同学及其家长,以监护人责任纠纷告上法院。

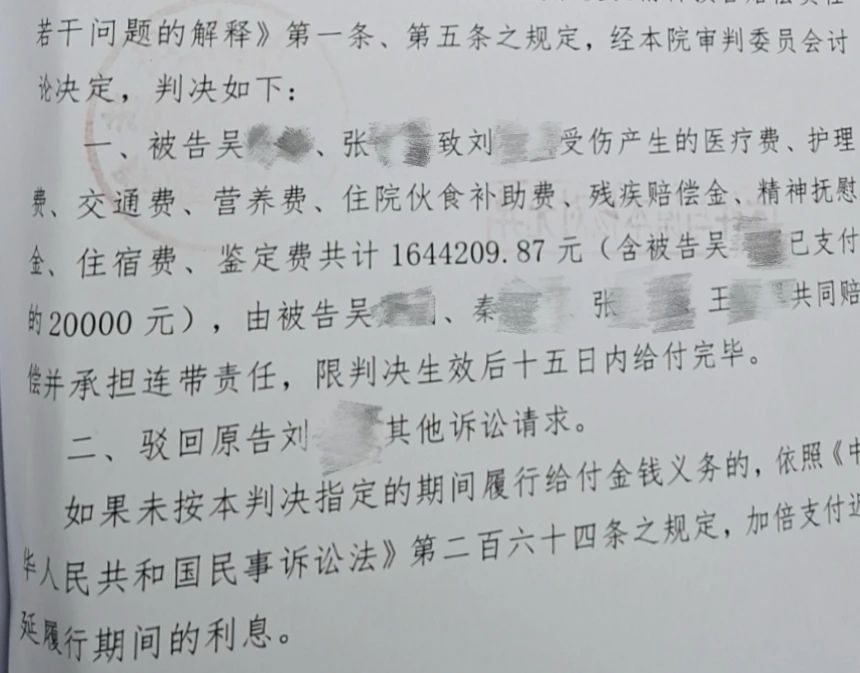

今年3月25日,平利县法院出具的判决书写着洋洋治病已花掉的164.42万元,应由吴宇、张冲及其家长赔付,判决生效后十五日内给付完毕。若超时,则按照规定,加倍支付迟延履行期间的利息。

可因对方无财产可执行,判决最终不了了之。

他向外界求助,注册了很多社交媒体账号,将头像换成头裹着纱布,闭眼躺在床上的洋洋的照片,到处发帖和视频,有时还会开直播,但看的人很少,悲剧像一团乌云,在这一家人顶上环绕不去。

实际上,乌云不止悬浮于刘卫勇的屋顶。

长期关注留守儿童的作家兼调查记者袁凌也是平利人,他说在平利,留守儿童很常见,袁凌和他的侄子也曾是留守儿童。他说当地人要么捆在土地上,要么出去打工,但经济不平衡和城乡户籍制度限制又带来留守儿童等很多问题。

平利县城,下午三四点聚在路边打牌的中老年人。(图/张蔚婷摄)

平利一家幼儿园园长表示,园区学生家长大都是双职工,才能负荷他们较高的学费——3000多元/学期,但园内仍有1/3的学生是留守儿童。

“施暴”和受伤的三个孩子都有相似的背景:出生于平利的农村家庭,父母离异,小学或初中文凭,至少一方外出打工,主要由爷爷奶奶照顾。

其中一个“施暴者”吴宇,他爷爷奶奶都是环卫工人,凌晨5点左右起床,种会地,出门扫街、倒垃圾,每月工资1200元。吴宇出生8个月左右,还没断奶,父母就外出打工,十几年过去了,他对父母很陌生。

吴宇小学三年级就开始独自上学。家离学校不算近,要沿着公路走15分钟才能到。和他一起生活的奶奶朱明清平淡地说,“怕(车多)也没办法,不可能天天守着他,我们要养活自己”。

小时候的吴宇很少让人操心,成绩也不错,直到他上了初一,父母离婚,他像变了一个人:开始跟社会上的混混一起玩,辍学,不让吴宇玩手机,他会威胁要去死,“你说我该怎么管他?出了啥事,他妈妈还要追究我责任。”她只管给吴宇吃穿,“毕竟他只是孙子,又不是我的儿子。”

后来还出事了,想起来,她只觉得头疼。她曾埋怨吴宇扰乱了他们晚年生活,但吴宇看上去毫无反应。

后来老师发现吴宇在手臂自残,学校建议吴宇休学几个月,吴家人才知道吴宇患了重度抑郁。那阵子朱明清只记得吴宇吃了一段时间的药,之后又回去上学。

刘卫勇多次跟吴宇的奶奶朱明清打交道,刘卫勇觉得朱明清明事理,朱明清觉得刘卫勇是个到处要钱的“赖子”。

用痛苦抑制痛苦

刘卫勇也找到了判决书里另一个“施暴者”张冲的监护人,他爸爸在外地开大车,月入过万,但对方表示希望分期付款,月付1000元,直到将他们背负的82万元付完为止。

刘卫勇不能接受,他算了一笔账,洋洋每月药费15000元,护理费4500元,开起来接近两万,“我活不了那么久,能等到他给完那82万。”

沟通无果,对方再也没出现,他也没再联系过吴、张两家人,只能不断对外求助。

今年10月底,法院告诉刘卫勇,期限已到,对方确实没有财产可执行,程序终止。

判决书(局部)。(图/受访者供图)

基层治理和城乡教育学者雷望红说,留守和父母离异,只是造成校园欺凌的部分原因,归根结底这是一个结构性的问题。

父母要管生计,想办法挣钱。加之有时乡村父母的情感教育水平相较于城市父母没有那么高,可能很难捕捉到小孩的心理上的变化。

等到孩子十二三岁进入初中,在这个年龄他对世界有了一定的认识,但他又不成熟,所以他的行为经常表现出自我感觉良好,又极其幼稚的一面。

袁凌曾花了四年系统地走访乡村留守儿童和城市流动儿童,在一次访谈中,袁凌提到由于长期与父母分离,留守儿童的内心极其孤独,还充满了被剥夺感和填不满的缺失感,导致他们的公平意识变得畸形,遭受到不公平对待,易怒,他们中的一部分可能会倾向于用暴力的形式剥夺其他人,在对方身上实现某种公平感和成就感,同时很少会意识到对方也有被剥夺的地方。

如果遇上合适的诱因,就可能演变成犯罪。

但是袁凌觉得,从儿童到踩空成犯罪分子之前,轨迹很长,有的孩子可能因为没有伤害社会,没有被看到,实际上他的内心可能有非常大的恐惧。

袁凌与留守儿童接触时,印象最深刻的是,有个小孩说守规矩的生活让他很无感,只有不断回顾自己的痛苦,用痛苦抑制痛苦,他才会有活着的感觉,“活得好不如活得烂”。

洋洋小时候,每天和奶奶一起走过的路。(图/张蔚婷摄)

2022年夏天,刘卫勇将洋洋的课本当废品卖了,7毛一斤,卖了几十元,“反正也用不上了”。

几十元是用手机支付的,就像手机里频繁出现的交易信息一样,稍不注意,就会被迅速遗忘,就像没发生过。

几乎在所有人的回忆里,洋洋都是乖巧听话的,可能洋洋只做错了一件事,那就是不想被人拍照。

(文中未成年人和白琳均为化名)

评论1